Документ для фиксации секторов обстрела и зон ответственности бойцов – обязательный элемент подготовки позиции. Без него невозможно четко распределить цели, избежать дублирования или оставления незакрытых направлений. В реальном бою это приводит к потерям.

Документ для фиксации секторов обстрела и зон ответственности бойцов – обязательный элемент подготовки позиции. Без него невозможно четко распределить цели, избежать дублирования или оставления незакрытых направлений. В реальном бою это приводит к потерям.

Стандартная форма включает координаты точки размещения группы, азимуты опасных направлений, данные о соседних подразделениях. Указываются позывные, типы оружия, запасные и основные секторы для каждого бойца. Дополнительно отмечаются ориентиры, расстояния до них, возможные пути отхода.

Заполнять нужно черной гелевой ручкой – она не размазывается от влаги. Все записи дублируются устно. Командир лично проверяет соответствие указанных данных местности. После корректировки по результатам рекогносцировки документ подписывается всеми членами группы.

Пример: «Позиция №3, высота 217.5. Крайний справа – рядовой Петров (РПК), сектор 45-90°, запасной – 90-120°. Ориентир 1 – разрушенный сарай (600 м), ориентир 2 – перекресток дорог (1200 м). Слева – взвод Иванова, справа – пулеметный расчет Сидорова».

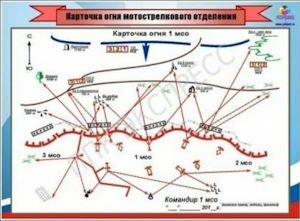

Тактика пехоты — карточка огня отделения

Документ фиксирует зоны поражения и распределение задач между бойцами. В нём указываются рубежи ведения огня, секторы обстрела, приоритетные цели и порядок взаимодействия. Без чёткого плана подразделение теряет управляемость в бою.

Основные элементы:

- Координаты позиции – точное местоположение расчёта или группы.

- Секторы ответственности – направления, за которые отвечает каждый стрелок.

- Рубежи открытия огня – дистанции, на которых разрешено поражать противника.

- Запасные и временные позиции – точки отхода или манёвра.

- Сигналы управления – условные команды для смены режима стрельбы.

Заполнение ведётся командиром группы. Данные сверяются с картой местности, уточняются расстояния до ориентиров. Каждый боец должен знать свой сектор и порядок действий при смене обстановки. Корректировки вносятся сразу после разведки или изменения задачи.

Пример оформления:

1. Позиция: выс. 142.5 (кв. 37-12). 2. Секторы: — Иванов: от камня до одинокого дерева (0-50–0-70). — Петров: от дерева до разрушенного дома (0-70–1-00). 3. Рубежи: — Основной – 300 м. — Заградительный – 150 м. 4. Резервная точка: овраг в 200 м южнее. 5. Сигнал прекращения огня – красная ракета.

Ошибки при составлении: размытые ориентиры, пересекающиеся зоны обстрела, отсутствие запасных вариантов. Документ должен быть лаконичным и однозначным – в стрессовой ситуации некогда расшифровывать сложные формулировки.

Что такое карточка огня отделения в тактике пехоты

Это документ, фиксирующий зоны поражения, секторы обстрела и распределение задач между бойцами. Он позволяет четко организовать ведение огня в бою, исключая хаотичные действия.

- Зоны ответственности – каждый боец получает конкретный участок для контроля и поражения целей.

- Приоритетные направления – указываются наиболее опасные рубежи, куда следует направлять огонь в первую очередь.

- Типы целей – отмечаются вероятные объекты атаки: живая сила, техника, укрепления.

Документ составляется командиром подразделения на основе рельефа местности и предполагаемых действий противника. Включает:

- Схему расположения бойцов с указанием их позиций.

- Основные и запасные рубежи для ведения огня.

- Сигналы для открытия и прекращения стрельбы.

Пример заполнения:

- Сектор №1 – пулеметчик, дистанция 300 м, приоритет – легкая бронетехника.

- Сектор №2 – стрелок с гранатометом, дистанция 150 м, приоритет – группы пехоты.

- Резервный сектор – все бойцы, дистанция 50–100 м, прикрытие отхода.

Корректировка производится при изменении обстановки или занятии новых позиций. Документ должен быть лаконичным и понятным каждому члену группы.

Основные задачи карточки огня в боевых условиях

1. Фиксация зон поражения. Документ чётко определяет участки, на которые ведётся прицельный обстрел. Указываются рубежи, секторы и ориентиры для быстрого развёртывания бойцов.

2. Координация действий. Позволяет согласовать работу расчётов, исключая дублирование и «мёртвые» зоны. Каждый стрелок знает свою цель и направление.

3. Минимизация ошибок. В условиях дефицита времени исключает путаницу. Прописанные данные снижают риск поражения своих или пропуска противника.

4. Быстрое реагирование. При смене позиции или внезапной атаке заранее подготовленные данные ускоряют развёртывание. Бойцы действуют по отработанной схеме.

5. Контроль боезапаса. Учёт расходуемых патронов и гранат помогает избежать критического истощения запасов в ключевые моменты.

6. Поддержка взаимодействия. Чёткие указания по связи с соседними группами и артиллерией предотвращают несогласованные манёвры.

7. Адаптация к местности. Учитывает рельеф, укрытия и препятствия, превращая их в преимущество. Например, камень или овраг становятся опорными точками.

8. Документирование изменений. При корректировке позиций или появлении новых угроз вносит правки, сохраняя актуальность данных для всей группы.

Пример: Если противник атакует с фланга, бойцы мгновенно переносят огонь на заранее размеченный сектор «Б2», не тратя время на уточнения.

Какие данные включает стандартная карточка огня

Документ фиксирует ключевые параметры для ведения огня подразделением. В него вносят:

1. Координаты целей. Указывают точные данные: азимут, дистанцию, отметку по высоте. Например: «Цель №1 – 45-00, 1200 м, +30».

2. Тип и количество боеприпасов. Записывают, какие средства применяются (гранатомёты, пулемёты), норму расхода на каждую задачу.

3. Секторы обстрела. Чётко обозначают границы зон ответственности для каждого бойца: откуда и куда ведётся прицельная стрельба.

4. Ориентиры. Нумерованные объекты на местности (дерево, развалины), используемые для корректировки.

5. Команды управления. Короткие сигналы для открытия или прекращения огня, смены позиций.

6. Резервные варианты. Альтернативные точки для ведения огня на случай отхода или изменения обстановки.

7. Данные о противнике. Где замечены вражеские силы, их примерная численность, вооружение.

Документ составляют кратко, без лишних деталей. Все записи делают чёрным или синим цветом, чтобы избежать выцветания. Исправления не допускаются – при ошибке заполняют новый бланк.

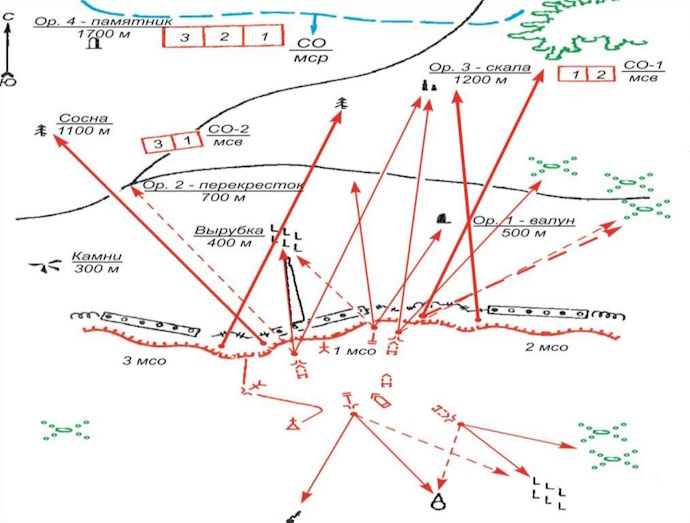

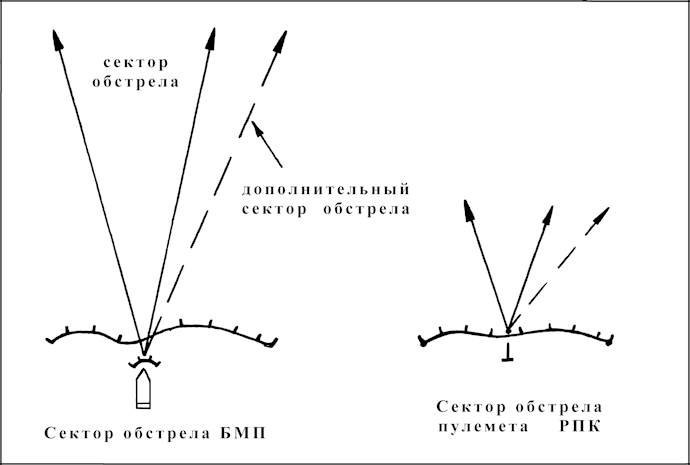

Как определить секторы обстрела для отделения

Разбейте зону ответственности группы на участки шириной 50–100 метров, в зависимости от местности. Каждый боец должен контролировать свой отрезок фронта, перекрывая соседние на 10–15 метров для исключения «мёртвых зон». Учитывайте естественные укрытия и препятствия: овраги, холмы, строения.

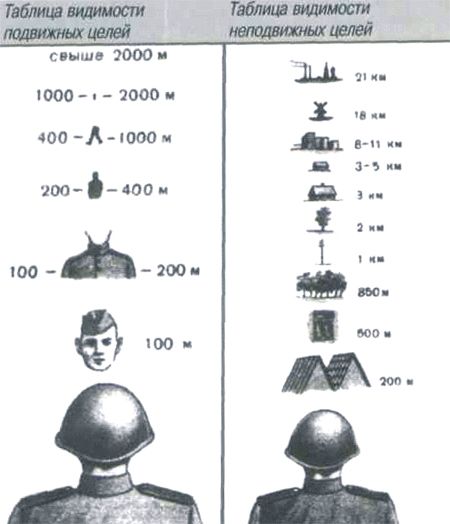

Основные ориентиры – деревья, камни, разрушенная техника – отмечайте условными обозначениями. Дистанция до них не должна превышать 300 метров для уверенного поражения из автоматов. Если рельеф позволяет, назначайте фланговые секторы под углом 45 градусов к основной линии обороны.

Для пулемётчика выделяйте центральный участок с максимальным обзором. Глубина зоны поражения – до 600 метров. Границы обозначайте чёткими рубежами: дорога, опушка леса, изгиб реки. Это исключит путаницу в бою.

Проверьте взаимную видимость между позициями. Если солдат не видит соседа, корректируйте разметку. В городских условиях сужайте секторы до 30 метров, фокусируясь на перекрёстках и подъездах.

Фиксируйте разметку схематично, подписывая азимуты и дистанции до ключевых точек. Используйте простые дроби: 2/3 – второй номер расчёта контролирует правую часть зоны, третий – левую.

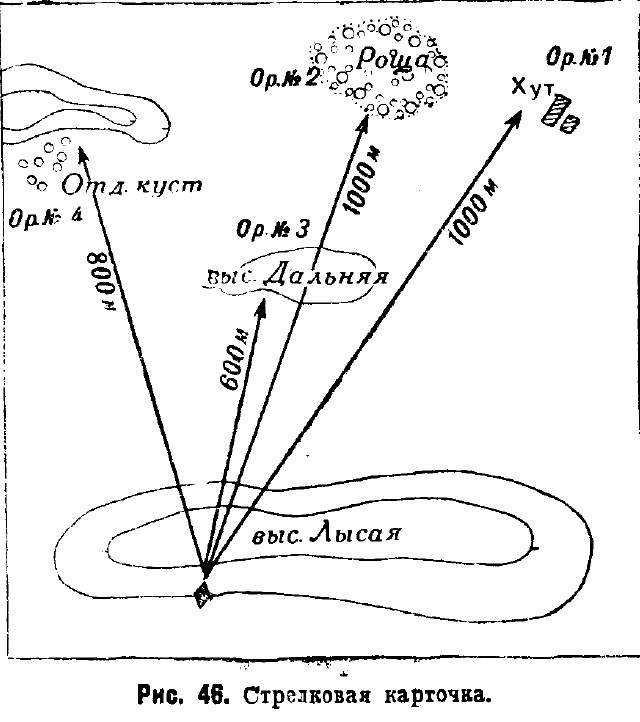

Порядок обозначения ориентиров на карточке огня

Ориентиры нумеруют слева направо, начиная с ближнего к позиции бойцов. Каждому присваивают цифровое значение (1, 2, 3 и т.д.) или буквенное обозначение (А, Б, В). Если местность сложная, добавляют пояснения: «высота 143.0», «перекресток дорог».

Дистанцию до объекта указывают в метрах с точностью до 50 м. Например: «Ориентир 2 – отдельное дерево, 400 м». Для ночных действий отмечают видимые в темноте объекты: фары, огни, силуэты строений.

Если ориентир подвижный (техника противника), его описывают кратко: «БТР на дороге, 600 м». Для малозаметных целей используют привязку к местности: «камень у оврага, 300 м».

Дублируют обозначения на схеме и в текстовой части. Это исключает разночтения. Например: «Сектор обстрела – от ориентира 1 (мост) до ориентира 3 (разрушенный дом)».

Корректируют данные при изменении обстановки. Удаленные или уничтоженные объекты заменяют новыми, сохраняя нумерацию. Старые отметки зачеркивают, но не удаляют – они могут пригодиться для анализа.

Как фиксировать расстояния до целей в карточке

Определяйте дистанции с помощью дальномера или глазомерно, если прибор отсутствует. Для точности разбейте местность на ориентиры с шагом 100–200 метров. Например: «куст – 300 м, камень – 500 м, опушка леса – 700 м».

Фиксируйте данные в формате: «Цель №1 – 450 м, азимут 30°». Если цель движется, укажите промежуток: «Транспорт – от 600 до 800 м».

При работе с картой сверяйте расстояния по масштабу. Отмечайте не только прямые дистанции, но и поправки на рельеф: «Подъем +50 м к дальности».

Для групповых задач используйте единую систему измерений. Например, если один боец определил рубеж как 400 м, остальные должны подтвердить или уточнить цифру.

Проверяйте записи после каждого изменения обстановки. Стирайте устаревшие отметки, чтобы избежать путаницы.

Внесение данных о типах оружия и боеприпасов

Укажите модель, калибр и количество стволов для каждого вида вооружения. Например: АК-74М, 5.45 мм – 4 шт., РПК-74, 5.45 мм – 1 шт.

Фиксируйте базовый боекомплект на бойца. Для автоматчика – 6 магазинов (180 патронов), для пулемётчика – 4 короба (600 патронов).

Отмечайте специальные боеприпасы: гранаты Ф-1 (2 шт. на человека), РГД-5 (4 шт.), патроны с трассирующими пулями (30% от общего запаса).

Вносите данные о дополнительном вооружении: ПКМ (7.62 мм) – 1 шт., 2 короба по 100 патронов; РПГ-7 – 2 выстрела (ПГ-7В, ТБГ-7В).

Учитывайте резерв: 30% от основного боекомплекта хранится у командира группы.

Прописывайте особенности: ночные прицелы (1 на отделение), подствольные гранатомёты (ГП-25 – 2 шт., ВОГ-25 – 10 выстрелов).

| Тип | Количество | Боезапас |

| АК-74М | 4 | 180×4 |

| РПК-74 | 1 | 600 |

| Ф-1 | 8 | — |

Проверяйте данные дважды: ошибка в цифрах приводит к нехватке патронов в бою.

Как указать зоны перекрытия огня между бойцами

Каждый стрелок должен четко обозначить сектор обстрела, захватывающий 10–15 метров в сторону соседа. Это обеспечит непрерывное поражение противника при перемещении.

На схеме позиции проведите линии, соединяющие крайние точки зон поражения. Укажите дистанцию до рубежа перекрытия – обычно 150–200 метров для автоматов, 300–400 метров для пулеметов.

Используйте ориентиры: деревья, камни, разрушенные строения. Например: «Перехлест с Петровым – от пня слева до валуна на возвышенности».

При смене позиции сразу корректируйте границы. Если боец выходит из строя, его участок автоматически распределяется между соседями.

Проверяйте углы обзора: ствол оружия не должен мешать товарищу. Минимальный интервал между стрелками – 5 метров в траншее, 10 метров на открытой местности.

Для ночных действий добавьте дистанцию видимости с приборами: 50–100 метров с ПНВ, 30–50 метров с тепловизором.

Правила оформления схемы местности на карточке

Масштаб. Выбирайте соотношение 1:1000 или 1:2000 для детализации ключевых участков. Крупные объекты (здания, дороги) обозначайте условными знаками согласно уставным нормативам.

Ориентиры. Фиксируйте не менее трёх чётко видимых точек (перекрёстки, высоты, водонапорные башни). Расстояния между ними указывайте с точностью до 10 метров.

Рельеф. Изогипсы рисуйте с интервалом 2,5–5 метров. Крутые склоны выделяйте штриховкой, овраги – двойной линией с указанием глубины.

Покрытие. Различайте грунтовые (пунктир) и асфальтированные (сплошная линия) дороги. Лесные массивы заштриховывайте зелёным, водные преграды – синим.

Секторы обзора. Зоны видимости отмечайте красными стрелками с углом обстрела 60–120°. Мёртвые пространства закрашивайте серым.

Подписи. Используйте чёрный цвет для своих позиций, синий – для соседних подразделений. Шрифт – печатный, высотой 3–5 мм. Координаты указывайте в формате «километровая сетка + смещение».

Корректура. Проверяйте схему по карте крупного масштаба или данным воздушной разведки. Погрешность не должна превышать 50 метров на открытой местности.

Как отметить возможные пути подхода противника

Определите ключевые направления, по которым вероятно движение врага, и зафиксируйте их на схеме местности. Используйте условные обозначения для маркировки:

- Дороги и тропы – основные маршруты, особенно в лесистой или горной местности.

- Открытые участки – поля, луга, где нет естественных укрытий.

- Лощины и овраги – скрытые пути, удобные для скрытного перемещения.

- Мосты и переправы – узкие места, которые противник вынужден использовать.

Учитывайте рельеф и растительность:

- Отметьте возвышенности, с которых удобно вести наблюдение.

- Выделите участки с густым кустарником или лесом – там возможны скрытые подходы.

- Зафиксируйте водные преграды – реки, болота, которые могут замедлить движение.

Дополнительные рекомендации:

- Используйте цветовую маркировку: красный – главные направления, синий – второстепенные.

- Указывайте расстояния до ключевых точек для быстрого расчета времени подхода.

- Делайте пометки о возможных местах засад или минирования.

Пример условных обозначений:

- ▲ – высоты и доминирующие точки.

- ▬ – открытые участки.

- ⚑ – вероятные места сосредоточения сил.

Особенности заполнения карточки в обороне

При подготовке документа в оборонительном бою указывайте основные и запасные позиции для каждого бойца с точными дистанциями до ориентиров. Фиксируйте секторы обстрела, мертвые зоны и пути скрытного перемещения между укрытиями.

Отмечайте заранее подготовленные рубежи для отхода, места минирования и участки, где вероятно появление противника. Учитывайте естественные преграды: овраги, высоты, лесные массивы – они влияют на зоны поражения.

Для пулеметчиков укажите дополнительные точки ведения огня с углами обстрела не менее 60 градусов. Гранатометчикам выделите участки, где техника противника наиболее уязвима – узкие проходы, мосты, изгибы дорог.

Прописывайте сигналы для смены позиций, порядок взаимодействия с соседними группами и резервом. Используйте условные обозначения, понятные всем бойцам без расшифровки.

Проверьте, чтобы данные соответствовали местности после инженерной подготовки: новые окопы, завалы, минные поля. Корректируйте записи при изменении обстановки – устаревшая информация опаснее ее отсутствия.

Изменения карточки огня при наступлении

При переходе в атаку боевой документ корректируется с учетом новых целей, секторов обстрела и маневра. Основные правки:

1. Сектора поражения. Суженные зоны заменяются на расширенные, с углом до 60° для поддержки продвижения. Указываются рубежи переноса огня через каждые 50–100 м.

2. Приоритеты. Вместо долговременных укреплений отмечаются подвижные цели: пулеметные расчеты, гранатометчики, наблюдатели. Добавляются запасные ориентиры на случай смещения линии боя.

3. Координаты. Фиксируются не только вражеские позиции, но и пути отхода, места вероятных засад. Глубина разведки увеличивается до 300–500 м.

4. Взаимодействие. Прописываются сигналы для прекращения огня при сближении с противником, маршруты обхода опорных пунктов. Для минометов и артиллерии уточняются временные интервалы поддержки.

5. Корректировка в бою. Допускается устное изменение данных без заполнения формы до завершения атаки. Ключевые правки вносятся сразу после закрепления на захваченном рубеже.

Пример: при прорыве обороны в лесистой местности основной акцент смещается на фланговое прикрытие, а открытые участки обозначаются как зоны усиленного контроля.

Как корректировать карточку при смене позиции

При перемещении бойцов на новую точку ведения боя сразу уточните секторы обстрела для каждого ствола. Зафиксируйте изменения в документе, отметив новые ориентиры, дистанции до них и поправки на ветер.

Проверьте видимость целей с новой точки. Если старые отметки не актуальны, удалите их и внесите свежие данные. Укажите зоны, где противник вероятнее всего появится: дороги, складки местности, подступы к укрытиям.

Если меняется состав группы, перераспределите зоны ответственности. Например, пулемётчик теперь контролирует не левый фланг, а центральный сектор. Внесите правки, чтобы избежать дублирования огня или пропущенных участков.

При работе в темноте добавьте примечания для ночных действий: дистанции до ближайших источников света, тени от построек, возможные маршруты скрытного перемещения.

После заполнения устно подтвердите изменения с личным составом. Каждый боец должен знать свои новые задачи и границы зоны поражения.

Типовые ошибки при составлении карточки огня

Неточные координаты целей приводят к неэффективному поражению. Указывайте данные с точностью до 10 метров, используя GPS или топографические карты. Проверяйте расчеты дважды.

- Неверное распределение секторов обстрела – бойцы перекрывают зоны друг друга или оставляют «мертвые» участки. Каждый стрелок должен четко знать свой сектор и границы.

- Отсутствие резервных позиций – при смене точки ведения боя группа теряет время на организацию. Заранее отмечайте 2-3 запасных места для маневра.

- Игнорирование маскировки – открытые или заметные рубежи снижают живучесть. Учитывайте естественные укрытия: складки местности, растительность, разрушенные строения.

Неправильный расчет дистанций – частая проблема. Если дальность до объекта 600 метров, а автоматы эффективны только на 400, это критично. Указывайте пределы поражения для каждого вида оружия.

- Перегруженность данными – избыток информации мешает быстро принимать решения. Фиксируйте только ключевые параметры: направление, дистанцию, приоритетные цели.

- Отсутствие сигналов взаимодействия – без условных знаков или команд группа теряет управление в бою. Прописывайте порядок связи: свистки, ракеты, радиокоды.

- Шаблонные решения – одинаковые схемы для разных участков не работают. Адаптируйте документ под рельеф, погоду и задачи.

Не обновляйте сведения после разведки – ошибка, которая стоит жизней. Если противник сменил позиции, немедленно вносите правки. Проводите сверку каждые 30-60 минут.

Образец заполненной карточки огня отделения

Вот пример оформленного документа для управления огневыми средствами подразделения:

- Название объекта: Высота 214.5 (квадрат 37-42-Б).

- Состав группы: 8 человек, вооружение – 2 РПК, 5 АК-74, 1 СВД.

- Основные секторы обстрела:

- №1 – азимут 45°, дистанция 400 м, ориентир – разрушенный дом.

- №2 – азимут 120°, дистанция 600 м, ориентир – отдельное дерево.

- Запасные позиции:

- Смещение на 50 м к северу, маскировка в кустарнике.

- Сигналы управления:

- «Гром» – открыть огонь по сектору №1.

- «Молния» – смена позиции.

- Расход боеприпасов:

- РПК – 4 магазина на бойца.

- СВД – 60 патронов.

Документ подписывается командиром группы и дублируется для каждого бойца. Корректировка вносится при изменении обстановки.

Практическое применение карточки в учебных стрельбах

На тренировках бойцы используют документ для точного распределения целей и секторов обстрела. Это исключает хаотичную пальбу и повышает результативность занятий.

Перед началом учений командир проверяет, чтобы каждый солдат знал свою зону поражения, тип оружия и количество боеприпасов. Например, пулеметчик получает сектор 50–100 метров, а автоматчики – ближние дистанции до 50 метров.

Во время отработки вводных данные фиксируются в реальном времени. Если цель не поражена, вносятся корректировки: меняется прицел, добавляются патроны или перераспределяются участки стрельбы. Ошибки сразу разбираются на месте.

После завершения упражнения проводится разбор. Анализируются точность попаданий, расход патронов и скорость реакции. Результаты заносятся в журнал для дальнейшей работы над ошибками.

Пример заполненного бланка:

| Позиция | Сектор | Цели | Патроны |

| Пулемет | 50–100 м | 3 мишени | 100 |

| Автомат | 0–50 м | 5 мишеней | 60 |

Регулярная отработка по такому методу сокращает время на подготовку в боевых условиях и снижает потери боеприпасов на 15–20%.