Статус. Обычный, местами многочисленный вид региона.

Статус. Обычный, местами многочисленный вид региона.

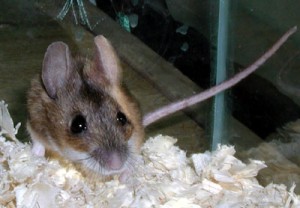

Распространение. Распространен в Правобережье, многочислен в ов-ражно-балочных и пойменных лесах. На территории саратовского Заволжья желтогорлая мышь была отмечена в прошлом лишь однажды (Давидович, 1964), в конце 1960гг. этого грызуна в Левобережье не обнаруживали (Ларина и др., 1968). В начале нынешнего столетия желтогорлая мышь была отловлена в пойменных лесах р. Б. Иргиз и в государственной лесной полосе в 30 км к югу от этой реки (Беляченко, Сонин, 2002 а, б). В настоящее время встречается в этой полосе Чапаевск — Николаевск в 70 км к югу от р. Б. Иргиз, по которой доходит до станции Рукополь Краснопартизанского района, что связано с наличием в составе лесной полосы дуба (Опарин, Опарина, 2006 а). В мелких полезащитных лесополосах на этой территории данный вид отсутствует, так как они состоят в основном из вяза мелколистного (Ulmus pumila). В Пензенской области отлавливался в 21 районе и в черте областного центра.

Численность. Обилие грызунов подвержено колебаниям в зависимости от урожая семян широколиственных пород. Наибольшей численности достигает в высокоствольных дубравах (Сонин, 1983). Неблагоприятно влияют на популяции желтогорлой мыши морозные и бесснежные зимы, а также чередование оттепелей и морозов во второй половине зимы. Продолжить чтение

Статус. Обычный, местами многочисленный вид региона.

Статус. Обычный, местами многочисленный вид региона. Статус. Обычный вид региона.

Статус. Обычный вид региона. Статус. Редкий, мозаично распространенный вид региона.

Статус. Редкий, мозаично распространенный вид региона. Статус. Обычный вид региона.

Статус. Обычный вид региона. Статус. Редкий, спорадически распространенный вид.

Статус. Редкий, спорадически распространенный вид. Статус. Редкий, мозаично распространенный вид.

Статус. Редкий, мозаично распространенный вид. Статус. Обычный, широко распространенный вид.

Статус. Обычный, широко распространенный вид. Статус. Обычный, местами многочисленный вид региона.

Статус. Обычный, местами многочисленный вид региона. Беар Гриллс служил в спецназе S.A.S является экспертом по выживанию в экстремальных природных условиях. В этих фильмах он покажет как надо выживать,какие опасности таит в себе природа. Беар покажет навыки выживания самым экстремальным образом. Его выкидывают из вертолета с высоты 2000 метров и кроме парашюта у него есть при себе только нож и огниво. Он должен найти пищу,воду,направление движения,укрытие. На пути Беара будут вставать:скорпионы, каракурты, кобры, носороги, пираньи, акулы, слоны, медведи, львы, а также нестерпимый холод и адская жара.

Беар Гриллс служил в спецназе S.A.S является экспертом по выживанию в экстремальных природных условиях. В этих фильмах он покажет как надо выживать,какие опасности таит в себе природа. Беар покажет навыки выживания самым экстремальным образом. Его выкидывают из вертолета с высоты 2000 метров и кроме парашюта у него есть при себе только нож и огниво. Он должен найти пищу,воду,направление движения,укрытие. На пути Беара будут вставать:скорпионы, каракурты, кобры, носороги, пираньи, акулы, слоны, медведи, львы, а также нестерпимый холод и адская жара. Дремлик болотный — ноша прекрасная северная орхидея. Растет он на болотах, сырых лугах. Предпочитает места, где неглубоко залегают грунтовые воды. Иногда дремлик можно встретить даже в кюветах по обочинам шоссейных и железных дорог.

Дремлик болотный — ноша прекрасная северная орхидея. Растет он на болотах, сырых лугах. Предпочитает места, где неглубоко залегают грунтовые воды. Иногда дремлик можно встретить даже в кюветах по обочинам шоссейных и железных дорог.